Introduzione

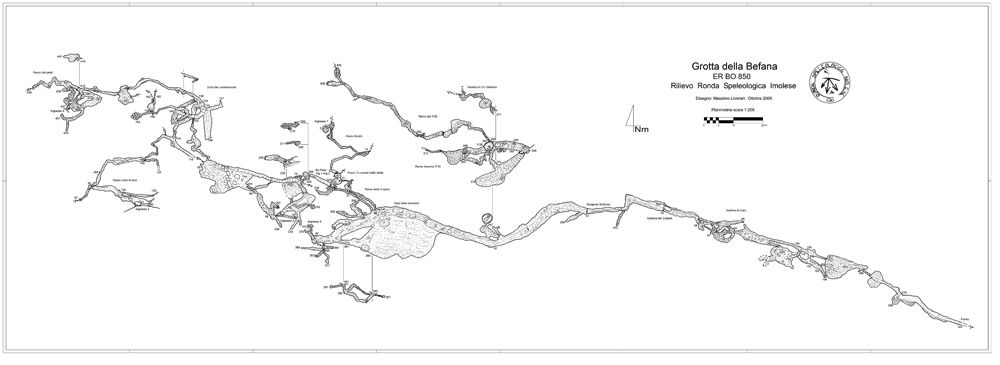

BO 850 - GROTTA DELLA BEFANA

Questa cavità è, di gran lunga, la maggiore dell’area dei Gessi romagnoli ubicata in sinistra idrografica del Fiume Santerno. La scoperta della grotta da parte della Ronda Speleologica Imolese risale al 6 gennaio 2001; da qui, ovviamente, il nome.

La cavità si sviluppa prevalentemente in direzione est-ovest, parallelamente quindi alle pareti gessose a monte della ex cava Paradisa, lungo la direttrice di due fratture orientate a 100° e 120° nord. Mentre le altre cavità della zona sono prevalentemente tettoniche, la Befana, il cui asse principale è molto vicino al bordo dell’attuale parete gessosa, ha una predominante formazione carsica, dovuta all’azione delle acque assorbite da numerosi arrivi drenati principalmente dai due canaloni esterni, che si sviluppano nella Formazione delle Argille Azzurre, e corrispondenti ad altrettante faglie che tagliano ortogonalmente un tratto della Formazione Gessoso-solfifera caratterizzato da stratificazioni fortemente inclinate. La Grotta della Befana ha cinque ingressi ed è divisa in due parti dalla faglia sita più a est, in corrispondenza della quale, al fondo di un piccolo inghiottitoio, si apre un primo ingresso,

a cui segue una saletta tra crolli e quindi due brevi tratti verticali, intervallati da fangosi cunicoli che conducono ad un pozzo di 10 m. Sul fondo, alcune risalite conducono al punto di collegamento con la parte più ad ovest della cavità. Proseguendo invece in discesa, dopo un secondo pozzetto, si giunge ad uno stretto cunicolo e quindi ad un salone di interstrato, sede di interessanti fenomeni di dissoluzione della bancata sottostante. Da qui, la diramazione principale sale in direzione della faglia est dove, a seguito di uno scavo, è stato aperto un secondo ingresso. Da qui un meandro in forte discesa immette in una galleria interessata da crolli, successivamente un pozzetto conduce nella sottostante galleria di interstrato che si affaccia su un ampio pozzo. Nel salone sottostante, dove sono presenti ampie colate calcaree, si perdono le acque provenienti dai rami ubicati più ad ovest e che

poi si rinvengono nel già citato salone di interstrato. Da qui, verso valle il letto del torrente scorre in un meandro con copiose zone di concrezionamento e vaschette calcaree, anche di notevoli dimensioni. Alcuni rami laterali in salita e in sinistra idrografica, tramite meandri e tratti verticali con bellissime forme di dissoluzione, conducono verso un ingresso, attualmente occluso. In questa zona è stato effettuato un importante ritrovamento nei depositi fluitati: una calotta cranica datata circa 3500 anni. Proseguendo lungo il collettore, si giunge ad una piccola sorgente perenne di acqua sulfurea con abbondanti depositi nerastri, che ha dato luogo ad incrostazioni solforose sulle pareti e a bellissime concrezioni calcaree, con rare forme di cristallizzazione gessosa essenzialmente a prismatici pseudoesagonali. Nelle acque sulfuree vivono poi numerosi esemplari di Niphargus. La grotta prosegue

con tratti in cui prevalgono zone di crollo e bypass fossili, fino ad un laminatoio con circolazione di aria le cui anguste dimensioni non consentono il transito. L’acqua si rinviene dopo una sessantina di metri nella grotta Risorgente Silvana Marini.

Infine, sempre a monte del salone di interstrato, alcuni cunicoli conducono a quello che era un ennesimo ingresso del sistema che sbucava, tramite una serie di ambienti fortemente tettonizzati, alla base della parete esterna, crollata nel corso del 2014, rendendo così impraticabile questo accesso.